吉川は、西川町の南東に位置して東は寒河江市と南は大江町と郡界を接しており、主要国道112号の南側に位置している。これまでカントリーウォークで訪ねた集落は、六十里越街道で栄えた宿場と湯殿山詣で、あるいは出羽三山詣で栄えた集落が多くその痕跡が多く存在していました。吉川も多くの行者様や行商人が六十里越街道沿いとして歩いたことでしょうが、吉川の魅力は六十里越街道の賑わいではなく、鎌倉幕府から大江広元が幕府政所別当として寒河江荘の領主であった頃にあり、その各式と隆盛を訪ね歩きました。

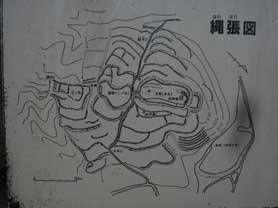

現在廃校となった川土居小学校前にある追分石から出発して、その西に位置し本丸に妙見堂が祀られている吉川舘に向かいました。館の築城者は不明だそうですが、築城形式は並郭式縄張りで、曲輪の段数とその高さは西川町随一だそうで、寒河江川の対岸にある色付いた海味地区の山と睦合地区が眺められました。五千万円で整備された館跡は、本丸こそ立派な針葉樹が林立しているものの、周りは成長乏しい杉林になり曲輪の迫力が半減されていたようです。館跡を下ると夏にはホタル舞う里で人気スポット「妙見池」の傍であることがわかりました。吉川の地名の由来となった人物が、大江広元の目題として寒河江荘に赴任した、広元の義父、広元の長男親広の祖祖父にあたる多田仁綱であり、郷里の地名に擬えたそうです。このお方に親広が頼って吉川に潜入してから、子々孫々居住して阿弥陀堂及び安中坊の朱印地を領して格式と権勢を保ったとされています。現在の阿弥陀堂には、親広、仁綱の五輪塔と、安中坊歴代の墓などが安置されていますが、明治になって廃物希釈により阿弥陀堂は解体されて、寒河江荘の中で重要な位置を占めた安中坊も朱印地を没収されて現在は原野となっており、鎌倉から江戸、明治にかけて時代に翻弄される大江家の生い立ちに思いを馳せることができました。この他吉川は、村社月山神社、吉祥院などの寺院、トラヤワイナリーや、俳諧など文化的魅力も多くあり、また訪れてみたい集楽です。(スタッフ:まなべ)

|